1980年代に彗星のように現れて消えたホラー漫画家・川島のりかずの魅力を、様々な角度から迫る連載!今回はマガジンハウスから復刻本が出た『フランケンシュタインの男』の巻末解説を特別に公開するよ。

(一)

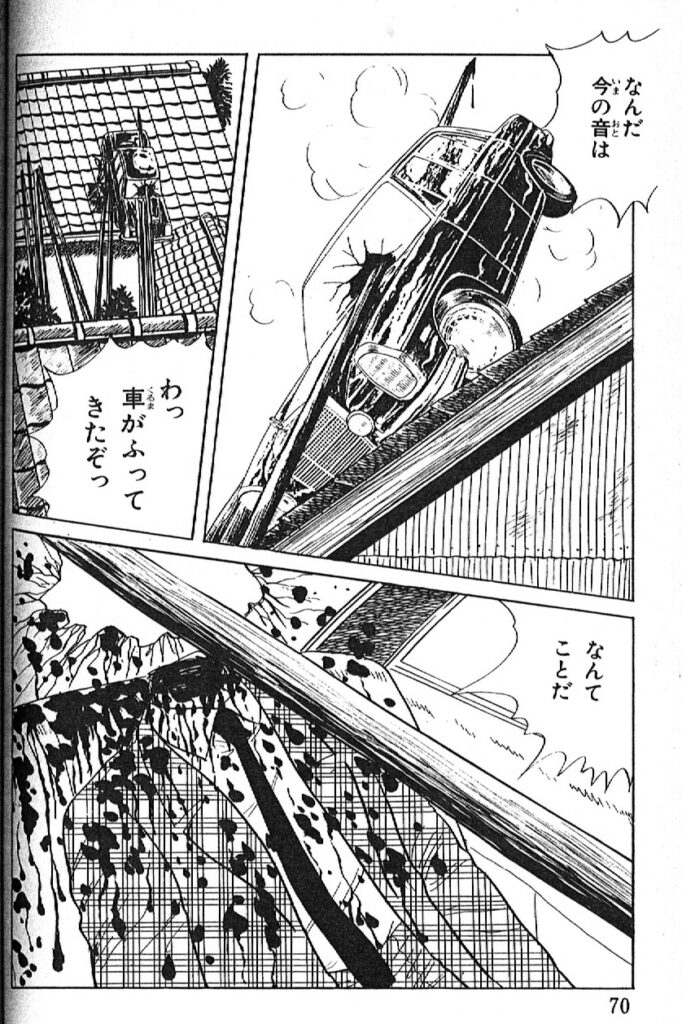

『フランケンシュタインの男』(一九八六)【図01】は、川島のりかずがひばり書房に残した作品の中で、前期と後期とを別つ結節点である。

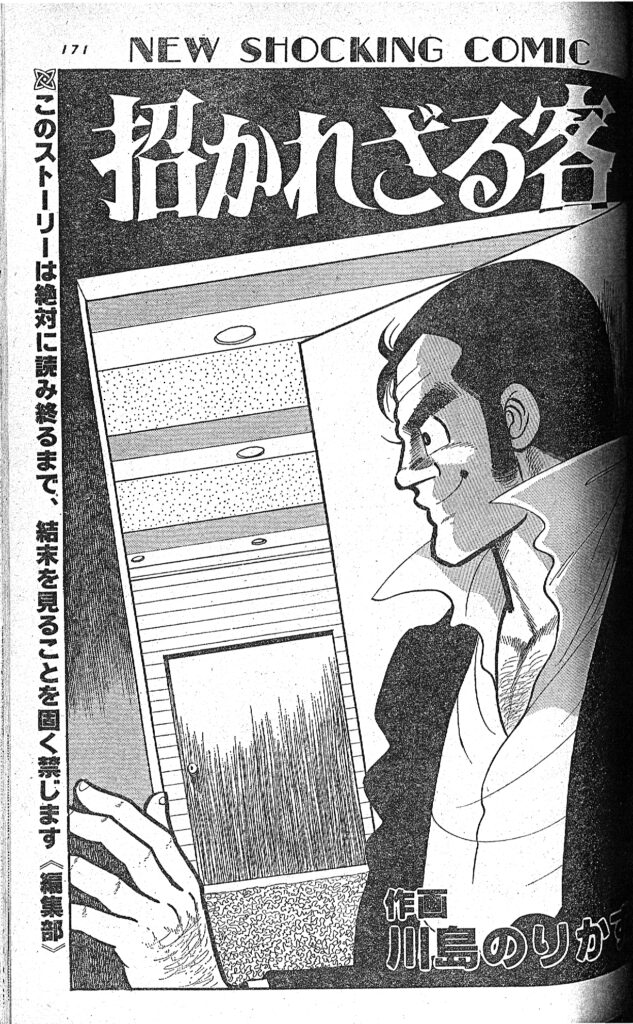

彼は一九八一年にハードボイルド劇画調の読み切りを少なくとも四作発表し、翌々年にひばり書房から単行本デビューを果たす。おそらくそれは一九八三年一二月に発行された『墓場から戻った少女』か『たたりが恐怖の学校に!』である。両作品とも、少女が主人公に据えられ、劇画調ではない。作中に描かれる八〇年代調のファンシーな動物のデザイン【図02】には、従来のひばり書房の作家より新世代の印象がある。彼の単行本は、二ヶ月に一冊ぐらいのペースで発行され、五年弱で二十九冊の本が出版された。いずれも「描き下ろし単行本」【図03】であり、『フランケンシュタインの男』もそのうちの一冊だ。

描き下ろし単行本とは何か

現在刊行されている多くのマンガ単行本は、雑誌連載をまとめたものである。マンガ家は雑誌掲載時に一ページいくらの原稿料を得る。また単行本化される場合は印税も得る。一方「描き下ろし単行本」の場合、一八〇ページほどの原稿をまとめて出版社に売り、一冊いくらのザル勘定で糊口を凌ぐ。

ひばり書房も通常の出版社と同じように、増刷の度に印税を支払っていたと期待したいが、不払いのケースもあった。実際、私は当時の作家から、被害を被ったことを伺ったことがある。一方、別のマンガ家からは「毎月なんらかの作品が増刷されて、その印税に随分と助けられた」と伺ったこともある。時期によって見え方は当然違うだろうが、カヴァー袖に奥付が印刷されたこと、同じ作品が別の題名で出版されること、整合性のない背表紙の通し番号などを鑑みるに、後ろめたい商行為はあっただろう。そのような過酷な状況下で、川島のりかずは五年弱のマンガ家生活を続けた。当時のハード・ワーカーぶりは、君江夫人からも(また彼女も本人からの伝言ではあるが)伺っている。

ひばり書房の読者層

ひばり書房の読者の男女比は正確な統計があるわけではないが、女性の方が多かったようだ。一九五〇〜六〇年代、貸本マンガが盛んだったころ、ひばり書房の関連会社は『怪談』という一〇〇巻を超える短編誌を発行している。特に、毎号掲載された小島剛夕のロマン溢れる時代劇は、女性に大変人気があった。彼は一九七〇年代に劇画原作者の小池一夫と組むことで全国的な人気を勝ち得るが、それ以前は貸本屋に通うハイティーンの女性労働者に強く支持された作家だった。この『怪談』の成功が、ホラー・マンガに特化してゆくきっかけとなった。

ひばり書房は貸本マンガ衰退後も、A5判から新書判へ、より小型/安価に装いを変えてゆき「描き下ろし単行本」の出版を続けた。ひばり書房のマンガは「貸本屋が買う」ものから、全国の子供たちが「小遣いで買う」ものへと変化した。様々な読者層にアッピールすべく「エッチブックス」や「ファミリーブックス」などのシリーズも刊行したが、女性読者をターゲットとしたホラー・マンガがその大黒柱であったことは変わらなかったはずだ。

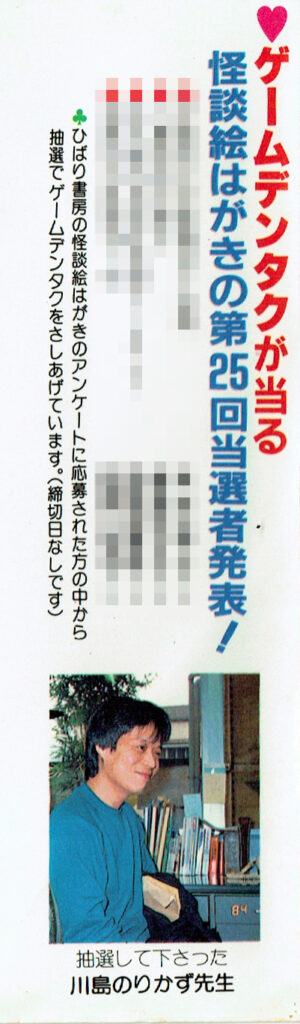

川島のりかずの単行本の殆どが含まれる一九八〇年代の「HIBARI HIT COMICS 怪談シリーズ」には、読者懸賞ページがあり、当選者の出身地と名前が細かい文字で大量に掲載されている。その名前を眺めてみても、やはり女性の名前が半数以上を占めている【図04】。

ひばり書房のマンガ史上の位置付け

ひばり書房のマンガ史における独自性は、「怪奇/ホラー」というニッチなジャンルに特化することで昭和末期まで「描き下ろし単行本」を出し続けたことにある。それは一九四〇年代末期の赤本マンガ出版から、一九五三年からの貸本屋向け単行本出版、新書判コミックスまで継続した。こういう出版社は他に思い浮かばない。『月刊漫画ガロ』を創刊した青林堂の長井勝一も赤本マンガ出版からの長いキャリアを持つが、屋号が何度か変わっている。その点、ひばり書房は、「つばめ出版」や「スカイラーク出版」などの関連レーベルを持ちながらも、一貫している。そして川島のりかずは、ひばり書房の最後のマンガ家であり、戦前から続いた「描き下ろし単行本」の潮流の最後を看取った作家として、マンガ史に位置付けられるだろう。

その終焉は、決して華々しいものではなかった。一九八八年十月に『中学生殺人事件』を発表したあと、ひばり書房はマンガ出版から退く。三ヶ月後には「昭和」も終わる。川島は新しい版元を探す。しかし仕事は見つからない。時はバブル景気だが、彼に追い風は吹かない。時代に取り残された気分になる。二、三年後、貯金を使い果たして東京を去る覚悟を決める。そして原稿を全て処分して、静岡へ帰郷する。

その頃、皮肉なことに雑誌マンガの世界では、ホラー・マンガの需要が高まりつつあった。一九八五年十二月に朝日ソノラマから『ハロウィン(八六年一月号)』が創刊。八七年二月号にて、伊藤潤二は「富江」でデビューを果たす。一九九〇年ごろからホラー・マンガの流行は本格化し、伊藤は次々と傑作を発表してゆく。他にも犬木加奈子、神田森莉、長田ノオト、関よしみ、蕪木彩子などが気を吐いた。

川島のりかずは、ひばり書房の作家としては少女の描き方からして異色であり、平成ホラー・マンガの流行期に雑誌掲載を勝ち得なかった点でも不運であった。新書判コミックスの描き下ろしで培ったコマ運びの技法が、雑誌という短いページ数で物語る場で充分発揮出来なかったのだろう。似た悲劇は一九六五年ごろ、貸本マンガ家が雑誌に移行したときにも生じた。ひばり書房という特殊な環境がそれを二〇年以上遅延させて、川島に同じ受難を背負わせたのだろう。

(二)

川島のりかずデビュー前のキャリア

マンガ家以前のキャリアを、わかる範囲で追ってみよう。彼の名前がマンガ史にはじめて記録されるのは一九六七年のことである。マンガ雑誌『COM』の月例新人入選作に「静岡・川島範一」とある。投稿作は「ゴリラ探偵」。現在その作品を読むことはできないが、タイトルと一九五〇年生まれの彼のマンガ体験から、ハードボイルド劇画/アクション劇画調の作品だったと類推できる。彼が一〇代前半、つまり一九六〇年代前半の貸本屋の棚は、さいとう・たかをによる『ゴリラマガジン』や、そのエピゴーネンのマンガ本に占拠されており、そこでは「探偵」や「殺し屋」が特権的な職業として描かれていた。また「劇画」それ自体が「探偵」ものに起源を持っていることから「ゴリラ探偵」のジャンルは推しはかれるだろう。

次にマンガ史に浮上するのは、ふくしま政美『人斬り尼』(芳文社、一九七四)のアシスタントとして、単行本のカヴァー袖に「川島範」と記されたときだ【図05】。「人斬り尼」は芳文社の『漫画コミック』で連載された作品であり、この頃、芳文社とのコネクションが生まれ、上京したのかもしれない。彼は同誌にて一九八一年に読み切りを掲載することでデビューを果たすことになる。

最後は一九八〇年版『鉄腕アトム』のアニメーション【図06】。第五話のエンディング・クレジットの「動画」に「川崎範一」の名前がある。「手塚治虫の所で働いていたことがあると夫から聞いたことがある」と君江夫人も証言しており、この「川崎」なる人物が彼である可能性は高い。

一九八一年に芳文社の雑誌に掲載された読み切りは、男性が主人公の、ハードボイルドな劇画だ【図07〜08】。同誌に掲載された他の劇画と比べると、エロが少なく、絵も軽く、ユーモアがある。彼が劇画に親しみながらも、同時に八〇年代的な軽さを獲得しようとする野心が感じられる。

単行本デビュー

翌々年の一九八三年、ひばり書房で再デビューする。読者層に寄せて、主人公に少女をすえ、絵柄も変えている。『鉄腕アトム』にアニメーターとして参加していたのが事実だとしたら、画風を変えることに内的な葛藤はさほどなかったのかもしれない。他人の絵に合わせるのが職業アニメーターの使命だからだ。人物描写における頭身の比率を律儀に守るところにも、その出自が窺える。

デビュー作と思しき『墓場から戻った少女』に立ち止まってみよう。これは記憶喪失の少女が主人公だ。彼女は失われた四年間の記憶を取り戻すため、家族の反対を押し切り、わずかな手がかりを元に静岡を彷徨う。そこで、かつて自分が不良であったことを知り、現在の品行方正な自分と、不良少女の自分という二つのアイデンティティに引き裂かれる。

二つの世界を生きる主人公、牢屋=柵に監禁される人物、人物の落下(プラットフォームから主人公と女友達が落下する)、松葉杖の少女、棒(バット)による殴打、失踪する車、東京と地方、といったイメージがこの作品には描かれているが、これらはいずれも『フランケンシュタインの男』で反復されるだろう。このデビュー作は、当時としても平均的な水準のひばり書房のコミックスだが、少女のチャーミングな顔は、七〇年代の暗い劇画の画面から離れており、そこに美徳がある。

過酷な現実と、想像の世界を対比させ、後者を選ぶことで慰安を得るという構成は長編第三作『死人沼に幽霊少女が!!』で、より明確に描かれる。過酷な現実と、想像の世界という、二つの世界を同時に生きる人間の矛盾がドラマを動かすのは全キャリアに見られる傾向であるが、『フランケンシュタインの男』以前と以後で、その質が変化している。それまではエンターテインメントとしての葛藤/対立を生み出す仕掛けとして機能しているに過ぎなかったものが、「『フランケンシュタインの男』以後」では、どこか深刻で切実な様相を帯びてくるのだ。

(三)

『フランケン』以前と以後

『フランケンシュタインの男』を、この解説の冒頭で前期と後期に別つ結節点と述べたのには、いくつか理由がある。①ひばり書房の川島作品としては珍しく主人公が男性であり、「劇画」的でハードボイルドな語り口が採用されている点。②川島作品で繰り返し描かれてきた諸要素が反復されている点。③悲劇的なラストにも拘わらず、過去の甘美な思い出に励まされ、逆説的に「自分を力強く取り戻す」様子が描かれており、ハッピーエンドともバッドエンドとも言える重層的な味わいがある点。特に最後の点を重要視したい。また彼のコミックスを順に読んでゆくと、本作を境に作者が急に大人びたような印象があることも付け加えたい。

後期作品の読後感

後期作品の傑作は、本作の他では『死人をあやつる魔少女』『母さんが抱いた生首』が双璧であるとホラー・コミックス・コレクターの「緑の五寸釘」氏は述べているが、私も同意見である。前者は、雷に打たれることで超能力を開花させた少女が新宗教の教祖のようになる物語。狂気と諦念と現状への抵抗が交わったラストシーンは苦い味わいがある。後者は、殺人現場を目撃した少女が犯人に、高所から突き落とされて植物人間となる物語。奇妙にあっけらかんとしたラストシーンに読者は宙に放り出されたような気持ちになる。この他にも『けもの喰いの少女』では独自の哀感のあるラストシーンが、『首を切られたいじめっ子』では妙に現実味のある苦いラストシーンが強い印象を残す。これらはみな『フランケンシュタインの男』があってこその、変化だろう。

私的な語り口について

『フランケンシュタインの男』では「海」が印象的に描かれる。主人公の少年時代で最も美しい記憶は松葉杖の少女・綺理子と一緒に歩いた浜辺であり、大人になった彼はそれをしみじみと思い出しながら海を見つめる。綺理子にとっても浜辺は、蒸発した母親との思い出の場所でもある。海は過ぎ去った子供時代の象徴なのだ。具体的な地名は明示されていないが、私にはこれが川島の故郷、静岡の海に見えて仕方がない。『墓場から戻った少女』 で失われた記憶を取り戻すため東京から静岡への移動が描かれていたことに引きずられているのだろう。また熟れていない酸っぱい「ミカン」を少年と綺理子が海を眺めながら食べるシーンには、どこか郷愁を誘う切実さがあるとように思える。もちろんミカンは静岡の特産物だ。

自分は両親の実子ではないと思い込み、両親に愛されている弟に嫉妬する。二次性徴期の荒れた心が、凪いだ海と対比される。これまでの、どの作品よりも主人公の心理描写は微に入り細を穿つ。二〇冊近い単行本を矢継ぎ早に描きあげ、技術的にも充分なとき、久しぶりに男性を主人公に据えたことが、劇画的でハードボイルドな語り口と、作者の「私的」な語り口を引き寄せたのではないか。主人公が勤めていた会社の入ったビルディングに「ひばり」「安藤出版(※ひばり書房の社長は安藤雄二である、一三三頁参照)」と描かれているのも、どこか暗示的だ。

描き下ろし単行本で糊口を凌ぎながら東京に住む川島には、都市生活に疲れた男性が少年時代を感傷的に懐古する物語を描く充分な動機がある。それを「フランケン!フランケン!」という躁的なラストシーンへと暴力的に接続したところに、彼の画業における大きな跳躍がある。しかしこの高揚感のあるラストシーンを描きえたのは一度だけだ。本作以降は苦い読後感のものが多くなり、作者の諦念がページに滲み出はじめる。

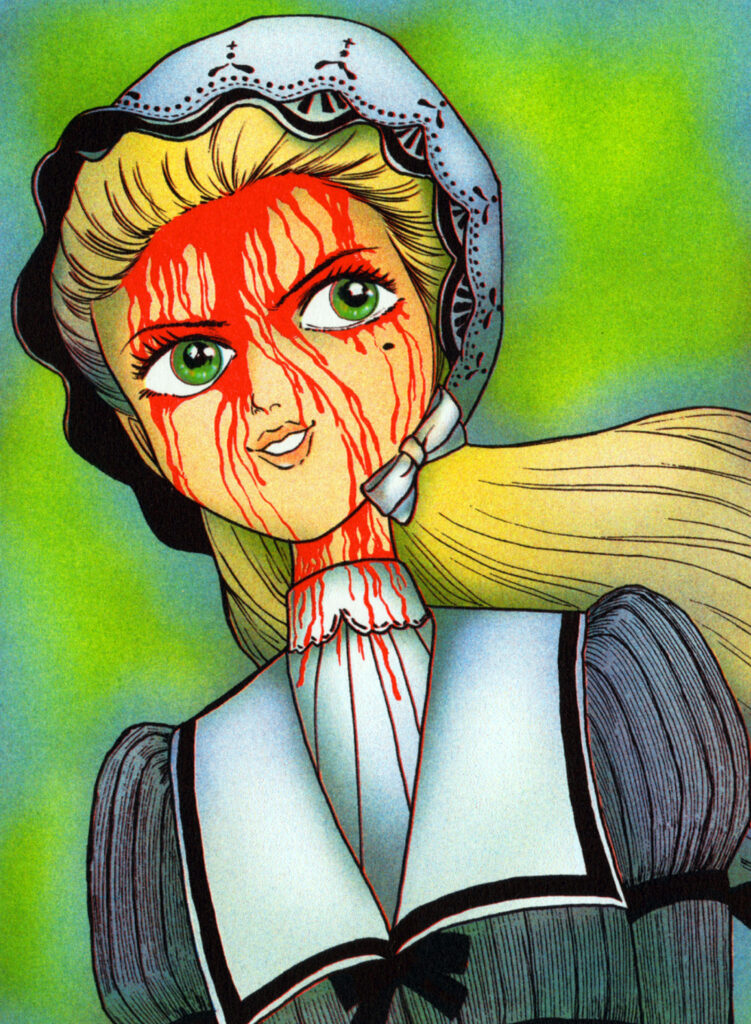

『母さんが抱いた生首』は、ヴィジュアル面でも内容面でも、過去の作品のイメージを反復しながら、さらに先鋭化されている。川島作品では頭から落下した人物は、生き続けるか、死んでもまた物語の後半で復活する。また、突き落とした人物や、それに関わった人物は発狂するという原則がある。本作でもそれは踏襲される。画面は白黒二値化した荒々しいモノクロ写真のコラージュ【図09】や、ゴアなイメージに満ち溢れている。暴力シーンは、よりドライで即物的な演出になり、ある種のリアリズムへの傾倒がみられる。そして、どこか投げやりで、物寂しいラストが「『フランケンシュタインの男』以後」をはっきりと示している。

黙殺される川島のりかず

これだけの作品を描きながらも、川島はマンガ業界で注目されることはなかった。それが書店の片隅の黒い背表紙を並べたホラー・マンガの作家の宿命だとしても寂しいものがある。当時のマンガ・ファンであったならば買ったであろうマンガ情報誌『COMIC BOX』の「コミック新刊予定表」には立風書房のレモンコミックスの名前はあっても、ひばり書房の名前はない。ホラー・マンガについての記事が掲載されても触れられることはない。それでも少女(や少年)の読者の中にはファンレターを送った方もいただろう。しかしそれは外部に可視化されず、歴史には残らない。

一方、彼のマンガを国外で評価する人はいた。タイには豊かなマンガ文化がある。その歴史については Nicolas Verstappen『The Art of Thai Comics: A Century of Strips and Stripes』(River Books, 2021)や、トジラカーン・マシマ氏の論文「タイコミックスの歴史 多様なマンガ文化の間で形成された表現」を参照されたい。そして、ひばり書房のマンガも海賊本ではあるが、タイで売られていたのだ。

その中には『フランケンシュタインの男』もある【図10】。売れる見込みがなければ翻訳出版されないのだから、たとえ川島という作家の個性を評価したのではなくとも、この本のどこかに海賊本出版業者の琴線に触れるものがあったのだろう。そしてタイ国の少年少女が本書を読んだことに想いを馳せると少し愉快な気持ちになる。

ひばり書房がコミックス出版から撤退すると、川島作品は徐々に本屋から消えてゆき、古本屋に並ぶようになる。私は二〇〇〇年代中頃からヴィンテージ・コミックスを集めはじめ、古本屋を毎日のように巡った。ひばり書房やレモンコミックスなどの新書判ホラー・コミックスは背表紙が黒く、よく目立つ。ホコリを被った古本屋の棚の一角で、ひばり書房の作家の名前を覚えていった。そのとき川島のりかずは、よく見かける安いマンガという印象しかなかった。

それが二〇一〇年頃から友人のコレクターたちが「川島のりかずは凄い」と騒ぎはじめ、値段が急騰した。一九八〇年代のマンガ家で、これほど中古価格が高いマンガ家は他にいないだろう。特に最後の作品『中学生殺人事件』は、メルカリで三十三万円で取引されるなど何かと話題になる。しかし『中学生殺人事件』を持っている知人は口を揃えて「他の作品の方が出来がいい」と言うので奇妙である。

川島のりかず作品の楽しみ方を最後に書きたい。『フランケンシュタインの男』は作品単体でも充分に楽しめるものであるが、やはり他の作品も読むことで楽しみは増えると思う。前述の通り、彼は過去に描いたイメージを再利用することが多い。だから何冊も読むと、その微妙な演出の違いや、表現の意図がわかってくる。するとすでに読んだマンガも違った観点で読むことができる。

彼は志なかばで筆を折ったマンガ家だったかもしれない。描き下ろし単行本の終焉という時代の趨勢からとはいえ、返す返す残念なことである。その趨勢こそが、「『フランケンシュタインの男』以後」の、あの諦念と哀感を導き出したのだとしても。

いかがだったでしょう?以上の文章はマガジンハウスが復刻した『フランケンシュタインの男』に掲載された記事の再録です。他にも川島先生の年譜や、ホラー・マンガ・コレクター緑の五寸釘さんによる推薦図書など盛りだくさん。もちろん復刻された漫画本編もリマスターされて画質もバッチリ!

現在、川島のりかず先生のほかの作品も電子書籍で読めるようにリマスター作業をしている真っ最中。お楽しみに!

文

川勝徳重

かわかつ・とくしげ

1992生まれ。2011年に『幻燈』にて漫画家デビュー。著書に『電話・睡眠・音楽』『アントロポセンの犬泥棒』。現在「まんだらけZENBU」にて戦前の漫画叢書ナカムラ・マンガ・ライブラリーについてのエッセイを連載中。