マヌエレ·フィオール『秒速5000km』というイタリアの漫画。5月31日に日本語翻訳が出たばかりの漫画だ。

僕がこの漫画をはじめて知ったのは、10年ほど前にイタリア旅行へ行ったとき。この作者の漫画はどの書店でも平積みで置いてあった。『令嬢エリゼ』『秒速5000km』…どちらもタイトルは読めなかったけれど、筆で描かれた伸びやかなタッチ、華やかな色彩……美術館に飾ってあるようなクラシックな画家が現代に甦って漫画を描いているような佇まいに一目惚れ。

これだけ凄い漫画なら、すぐに日本語版が出るだろうと思っていたんだけど…なかなか出ない。フィオールは、そのあいだも新作をどんどん発表してゆき、ヨーロッパの漫画シーンを牽引しているのに…出ない!漫画家やイラストレーターの友達の家に行くと、本棚にフィオールの漫画がささってることもしばしば。注目してる人は結構いるんだなぁと感慨にふけっていても…やっぱり出ない!

そしてヨーロッパでの出版から13年後、栗原俊秀&ディエゴ·マルティーナの翻訳で、ついにマガジンハウスから日本語版が出版された。

物語は、イタリアのどこかの地方都市から始まる。刺すような日差しの中で出会う2人の少年と1人の少女。2人の少年は同じ少女に惹かれてゆく。ピエロ、ニコラ、ルチアの3人の20年間の恋模様が、人生の一断面を鮮やかに切り取ってゆく演出法で洒脱に描かれる。その読後感は、まるで一本の長編小説や映画を味わったよう。

僕は男2人女1人の三角関係の物語が大好きだ。映画ならフランソワ·トリュフォー監督『突然、炎のごとく』、ジャン=リュック·ゴダール監督『気狂いピエロ』、ロベール·アンリコ監督『冒険者たち』。どれも男性の馬鹿げたロマンティックさと、情けなさ、みじめさがあって、そこに共感した。こういうヨーロッパ映画特有のムードを、僕がはじめて漫画に感じたのが本書『秒速5000km』だった。

特に主人公の一人のピエロ君。考古学者になって(お金は稼いでるだろうけど)、ずっとモラトリアム気分が続いている彼の生き方には、僕も身に覚えがあるし、胸が痛くなる。中年になって、どこか気だるげなルチアの様子も、人生の苦味を感じるし、ともかく記憶に残るシーンがたくさんある漫画だ。

青年、壮年、そして中年に差し掛かるところまでが描かれていて、読者の年齢に よって随分と印象の変わる物語だと思う。それにさっきあげた三本の映画より、女性の描き方がいいと思う。

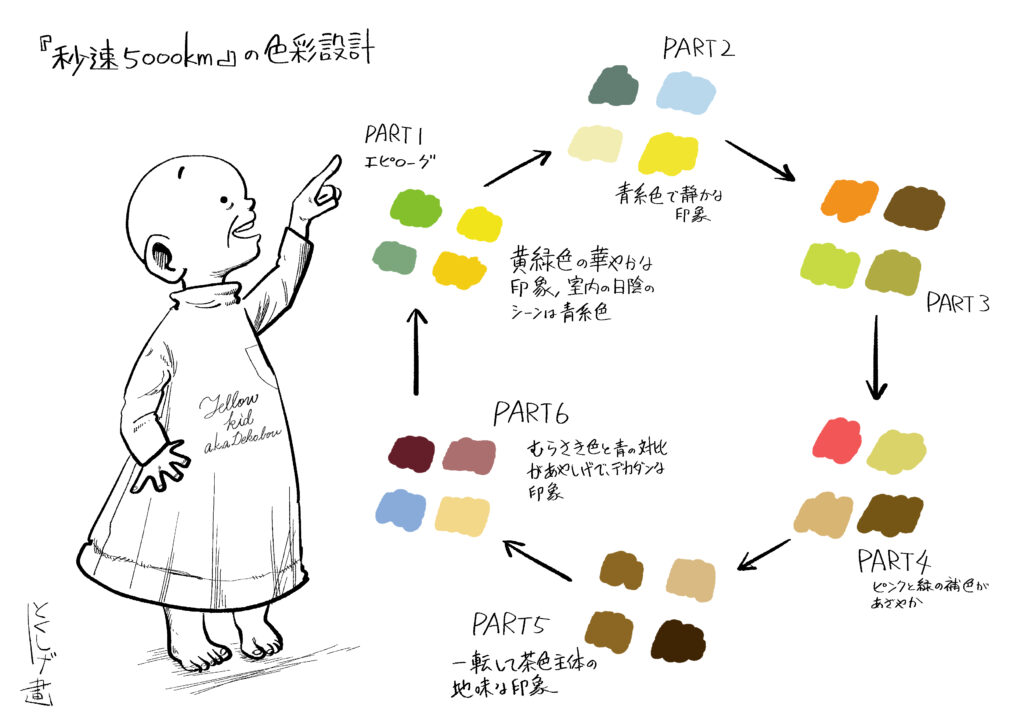

フィオールの漫画の魅力に、その色使いがある。感情の揺れ動きが、色彩の変化で表現されている。暖色(=赤系)には温もりや情熱を、寒色(青系)には冷たさや知性を、そして暖色と寒色のあいだの黄緑や紫には曖昧さや不安定さを、人は感じる。『秒速5000km』は、黄緑色から始まりつつ、暖色や寒色のあいだを振り子のように行きつ戻りつしながら進み、感情が最も不安定になるときに紫色が基色となる。そしてエピローグで黄緑色に戻る。この物語は、輪っかのように物語の始まりと終わりがくっ付くように書かれている。物語の構造が、色の変化でも表現されているんだ。色彩それ自体で、物語を語るやり方は、白黒漫画が主流の日本では発達しなかった。それに日本で、同じようなことをやると狙いすぎてるように見えてしまう。

もう一つ指摘したいことがある。それは『秒速5000km』にはナレーションがないということ。20年近い年月を、一つの作品で扱うには、ふつう「あれから10年…」といったような文章を入れるものだけれども、フィオールは野暮な文章を入れずに、3人の人生の、6つの場面を断片的に見せることで、20年の歳月をわずか140ページで描き切っている。その6つの場面は、イタリア、ノルウェー、エジプトと地理的な広がりがあって、1つの章に1つの舞台だけを描くという縛りがある。だから離れ離れの2人をつなぐ、電話や手紙といったコミュニケーション手段が印象的なガジェットとして描かれている。

書名の『秒速5000km』という、何だか新海誠のアニメーションのようなタイトルは、オスロ(ノルウェーの首都)とエジプトの発掘現場の物理的な距離 =5000kmと、国際電話のタイムラグ=1秒からきている。ヨーロッパではEUによる「移動の自由化」(ノルウェーはEU非加盟国)や移民の増加などで、違うルーツや言語を持つ人たちと暮らすのが当たり前になっている。自分自身が外国で仕事をしたり、生活したりするのも、よりありふれた選択になっている。イタリアに生まれながらもベルリンの建築事務所で働いていたフィオールにとっては、このような国際的な物語を描くことは、とても自然なことだったのかもしれない。日本でも、外国人労働者の数はこの10年増え続けている。今後は、国力の低下とともに海外で働く日本人の数も増え続けていくだろう。だからヨーロッパから12年遅れた2023年に、この本が出版されるのも、案外いいタイミングだったのかもしれない。

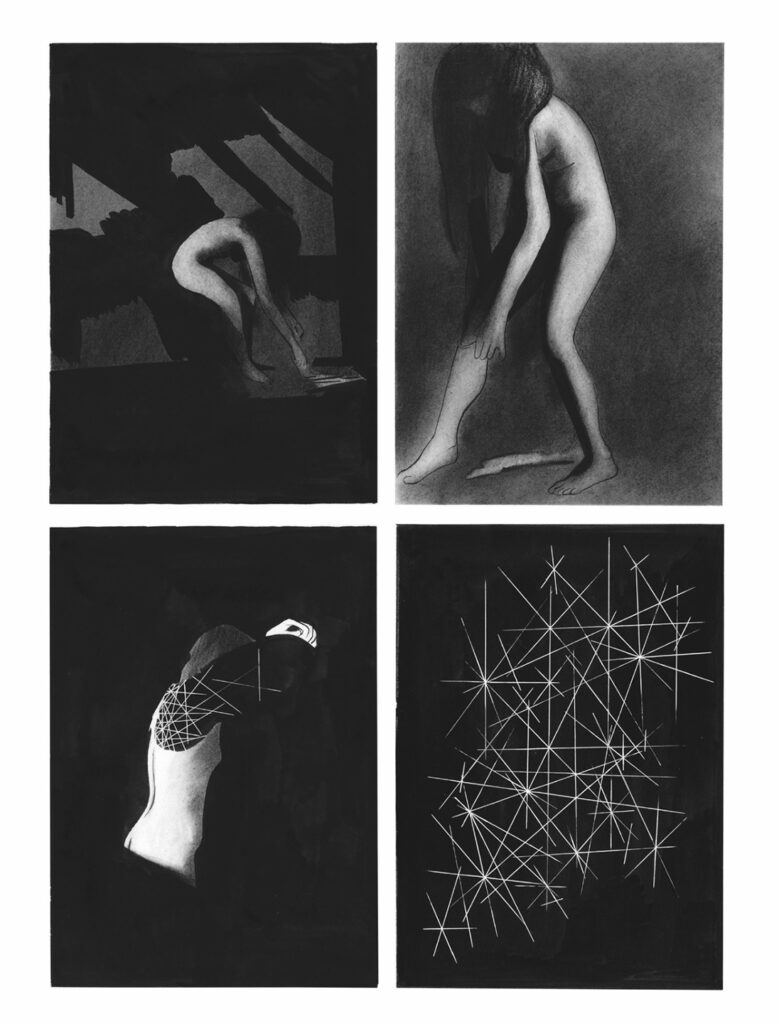

とはいえ、この漫画はやっぱりピエロ、ニコラ、ルチアの三人の恋愛模様を楽しむのが一番だろう。それにイタリアの作者ならでは(?)なのものかもしれないけれど、妊婦になったルチアの入浴シーンや、中年になって再会した二人がビストロのトイレで致すシーンなど、ちょいちょいスケベなシーンが描かれるのもいい。それを扇情的に描かないのも、ちょっと日本の漫画と違う。

フィオールは入浴のシーンをよく描く。入浴といえば、フランスの画家ドガや、ボナールが挑戦してきた画題。かれらは北斎漫画に描かれた入浴する婦人の絵などに刺激を受けて、それを現代(といっても19世紀末~20世紀前半だけど)のパリに舞台を置き換えて描いた。彼らは無意識のうちに自分達を縛り付けているシステムから、自由になるためにエキゾチックな極東の国の絵を利用した。しかもこの頃は、ちょうどカメラが小型化して、露光時間も短くなった時代だった。ドガもイーストマン·コダックの小型カメラを買ってモデルを撮影して、今までにない視覚的な刺激を自らに与えていた。もしかしたら目が悪くなってきたことも原因にあるのかもしれない。ひっそりとアトリエで彫刻も作り始めた。

ヌードというのはヨーロッパで昔からよく描かれてきたテーマだが、それを「現代」でやるにはどうしたらいいだろうかということをドガの時代の人は考えた。たとえばエドュアール·マネは「草上の昼食」で裸の女と着衣の男たちを描くことで、その不自然さや画題の裏に隠れた欲望を暴露した。ドガの場合は、私的な室内での入浴シーンを勢いよくパステルで描いた。誰もがやっている卑近な入浴という行為に極端な俯瞰の構図で描いたらどうなるか?スナップ写真に偶然写ったような少し違和感のある姿勢を絵にしたらどうなるか?パステルの鮮やかな色彩を、他の印象派の画家とは違ったやり方で、どのように扱うべきか?……こういった課題に一人立ち向かっていった。

フィオールは入浴シーンもそうだし他の作品でも多くのヌードを描いている。いつも、どういうシチュエーションに裸を登場させるかに工夫を凝らしていて、物語上、自然と不自然のギリギリのあいだを狙っている。『秒速5000km』にはそれほど見られないけれども、次の作品『インタヴュー』には、まさに「写真に偶然写ったような少し違和感のある姿勢」がよく描かれていた。

フィオールはオルセー美術館とのコラボレーションで『オルセー·ヴァリエーション(2015)』という漫画本を書き下ろしている。オルセー美術館は印象主義のコレクションで有名なパリの美術館だ。彼が作品内で取り上げた画家はドガ。僕はやっぱり!って思った。革新者だけれども、趣味としてはクラシックなものへの志向がある…そういう画家が好きなのではないだろうか。

『秒速5000km』は2010年の漫画だけれども、それから13年のあいだフィオールは進化し続けている。最近では、よりキャラクターの伸びやかな動きと、時間を細かく分節化したコマ割りのある『チェレスティア(2019)』が素晴らしかった。これは近未来のヴェネツィアを舞台にしている。日本のストーリー漫画の革新者であった昭和20年代の手塚治虫は、記号的で頭身が低いキャラクターを描いた。人体の描き方で多少無茶しても、その破綻が読者に気づくよりも先に、読者の目を次のコマへと運ばせることで、荒唐無稽かつ壮大な物語を語るという荒技をやってのけた。

一コマ一コマの絵の強度を上げながらそれをやるにはどうすればいいだろうか?という難問に、手塚以降の漫画家たちは立ち向かってきた。時間を細かく区切るコマ割りと、ラフであるとともに見事な構図とデッサンを持つ『チェレスティア』は、その一つの回答とも言えるだろう。

最近のフィオールの仕事で一番僕が楽しみにしているのは、クライテリオン社のBlu-rayのパッケージ·イラストレーションだ。

手がけた映画は、マルセル·パニョル監督「マルセイユ三部作」、アキ·カウリスマキの「ル·アーヴルの靴みがき」そしてヴィットリオ·デ·シーカ監督「ミラノの奇蹟」。特に「ミラノの奇蹟」は大好きで、誇張ではなく10回以上観ている映画だ。デ·シーカ監督のよく知られた映画といったら「自転車泥棒」や「ひまわり」だけれど、「ミラノの奇蹟」という敗戦直後のイタリアの貧民街に天使の子が現れるファンタジー映画を描いたことが、とてもフィオールに合っていると思う。

13年前にフィオールが世に送り出したメッセージが、10000km離れている日本に届いたことを嬉しく思う。

文

川勝徳重

かわかつ・とくしげ

1992生まれ。2011年に『幻燈』にて漫画家デビュー。著書に『電話・睡眠・音楽』『アントロポセンの犬泥棒』。現在「まんだらけZENBU」にて戦前の漫画叢書ナカムラ・マンガ・ライブラリーについてのエッセイを連載中。